万葉仮名は、一つの音に複数の漢字を使っていたことが知られています。例えば、「ア」という音に対して、阿や安が、「ウ」という音に対しては、「宇」や「有」が使われていました。では、万葉仮名から出来た、ひらがなやカタカナはどうだったのでしょうか。

静岡県下田市にある『下田開国博物館』におもしろい幕末の資料がありました。静岡県下田は、日本を開国したと言われているアメリカのペリー提督の「黒船」が着いた場所です。幕末、下田にはアメリカだけではなく、ロシアからも船がやってきました。

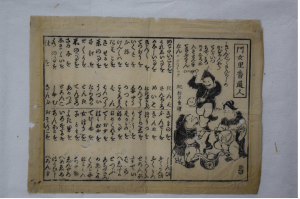

この「阿女里香通人(あめりかつうじん)」という資料には、日本語の下に「外国語」がひらがなで書いてあります。筆でくずして書いてあるので、読むのは簡単ではありませんが、それにしても見たこともない「ひらがな」がたくさんありませんか。

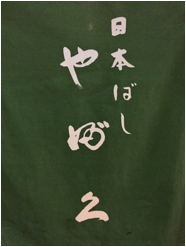

実は、一つの音に対して、ひらがなもいろいろあったのです。現在は、それらを「変体仮名」と読んでいます。今でも、この写真のように、そば屋の名前などに使われているのを見かけることもあります。

次のサイトで、変体仮名には、どんな種類があったのか見てみましょう。

http://www10.plala.or.jp/koin/KHMinchoCharacterListp.pdf

また、下の二つのリンクも色々なひらがな・カタカナがあったことを紹介しています。

http://daijirin.dual-d.net/extra/hiragana.html

http://daijirin.dual-d.net/extra/katakana.html

現在、私たちは、手書きよりも、コンピュータで文字を扱う方が多いかもしれません。したがって、使いたい文字がコンピュータで扱えるかどうかは大きな問題ですね。例えば、人の名前や地名の漢字がコンピュータソフトの漢字の中に見つからなかった経験はありませんか。

変体仮名はどうなのでしょうか。下記の学術論文によると、変体仮名も2015年に国際文字コード Unicode規格への追加提案が出されたようです。

「変体仮名のこれまでとこれから 情報交換のための標準化」(著)高田智和 矢田勉 斉藤達哉 『情報管理 2015 vol.58 No.6』“The past, present, and future of hentaigana: Standardization for information processing” (with abstract in English) (https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/58/6/58_438/_pdf)

では、いつから一つの音に対して、一つのひらがな文字になったのでしょうか。それは、1900年に当時の文部省が定めてからと言われています。

http://kokugo.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/sisaku/enkaku/enkaku1.html

つまり、9世紀から始まったと言われているひらがなの歴史の中で、1000年間は、一つの音に対して色々なひらがながあったというわけです。