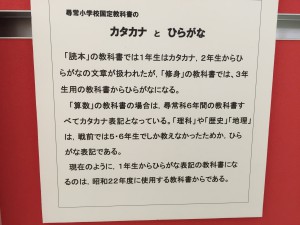

京都市学校歴史博物館のこの表示を読んでみてください。『尋常(尋常)小学校国定教科書のカタカナとひらなが』という題で、小学1年生がどちらを先に習ったかについて書いてあります。「尋常(じんじょう)小学校」というのは、明治中期(1887年)から1941年までにあった教育機関の名称です。第二次世界大戦に参戦する直前の1941年4月から「国民学校初等科」と名称がかわり、1947年4月から現在の「小学校」になりました。

明治時代から1947年(昭和22年)まで、日本の子供たちが初めに習った文字はカタカナだったんですね。どうしてだと思いますか。

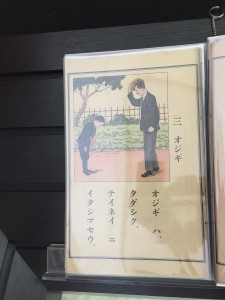

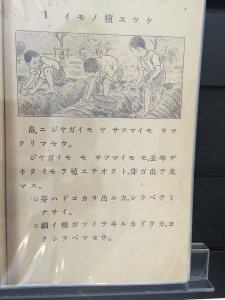

次の二つの例を見てください。どちらも昭和10年代の1年生の教科書です。縦書きでも横書きでもカタカナ表示になっています。どちらもかなづかいは、「旧(歴史的)かなづかい」であることを確認してください。